Gefährdungsbeurteilung

Arbeitgeber bzw. Unternehmer sind nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (DGUV Vorschrift 1) dazu verpflichtet, für Sicherheit und Gesundheit ihrer Beschäftigten bei der Arbeit zu sorgen und Verbesserungen anzustreben.

Anhand der Gefährdungsbeurteilung muss die Unternehmensleitung

- Gefährdungen und Belastungen, denen die Beschäftigten bei der Arbeit ausgesetzt sind, ermitteln,

- geeignete Schutzmaßnahmen ableiten und umsetzen sowie

- Schutzmaßnahmen auf Wirksamkeit kontrollieren und erforderlichenfalls nachsteuern.

Bei diesem kontinuierlichen Prozess werden fortwährend die festgelegten Schutzmaßnahmen mit der tatsächlichen Betriebsrealität abgeglichen und angepasst.

Der Prozess der Gefährdungsbeurteilung sowie die Ergebnisse sollen angemessen dokumentiert werden. Die Gefährdungsbeurteilung wird damit zur Grundlage allen betrieblichen Handelns in Sachen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Die Beurteilung soll je nach Art der Tätigkeiten vorgenommen werden. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend.

Verantwortlich für die Gefährdungsbeurteilung ist der Unternehmer bzw. die Unternehmerin. Unterstützt wird er bzw. sie bei dieser Aufgabe insbesondere durch die Betriebsärztin bzw. den Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Verantwortlich für die Gefährdungsbeurteilung ist der Unternehmer bzw. die Unternehmerin. Unterstützt wird er bzw. sie bei dieser Aufgabe insbesondere durch die Betriebsärztin bzw. den Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit.Spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen, wie z.B. Schwangere und Stillende oder Jugendliche, müssen zudem berücksichtigt werden. Laut MuSchG muss eine Beurteilung der Gefährdungen nach den besonderen Gesichtspunkten stets durchgeführt worden sein. Laut JArbSchG muss die diesbezügliche Beurteilung bereits vor Beginn der Beschäftigung von Jugendlichen erfolgen.

Schwangere und Stillende

Nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) muss die Gefährdungsbeurteilung Ergänzungen zu möglichen Risiken für schwangere und stillende Frauen und ihr Kind enthalten. Vorgeschrieben ist das auch, wenn zum Zeitpunkt der Prüfung keine weiblichen Beschäftigten in dem Betrieb arbeiten. Das sieht §10 Absatz 1 MuSchG vor.

Somit müssen aus der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung auch die erforderlichen Schutzmaßnahmen ersichtlich sein.

Bei der Arbeitsschutzunterweisung sollen alle Beschäftigten, auch männliche Mitarbeiter, hierzu informiert werden. So soll sichergestellt werden, dass auch Führungsverantwortliche wissen, ob im Fall einer Schwangerschaft oder des Stillens Gefahren für die Beschäftigte oder ihr Kind vorhanden sind und wie sie entsprechend reagieren können. Für die Überwachung und die Beratung zum MuSchG sind jeweils die Bundesländer verantwortlich.

Staatliche Informationen zum Thema Mutterschutz

Aufsichtsbehörden für Mutterschutz und Kündigungsschutz: Informationen der Länder

Jugendliche

Jugendliche Auszubildende oder Berufseinsteiger sind in der Arbeitswelt noch nicht so belastbar wie erwachsene Beschäftigte. Oft fehlt es ihnen an Erfahrung, um die Gefahren bei der Arbeit zu erkennen und sich sicher zu verhalten.

Deshalb ist im Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) geregelt, dass für Beschäftigte unter 18 Jahren entsprechend ihrem Entwicklungsstand folgendes gilt:

- Jugendliche sollen vor körperlicher Überforderung und Gefahren am Arbeitsplatz geschützt werden.

- Für eine ärztliche Betreuung der Jugendlichen bei der Arbeit soll gesorgt sein.

- Ausreichende Freizeit zur Erholung und Entfaltung der Persönlichkeit für die Jugendlichen muss sichergestellt werden.

Im Sinne des § 28a JArbSchG müssen vor Beginn der Beschäftigung und bei wesentlichen Veränderungen der Arbeitsbedingungen die Gefährdungen, die speziell für die Jugendlichen bestehen, beurteilt und Schutzmaßnahmen festgelegt werden. Dabei müssen die besonderen Vorgaben des JArbSchG beachtet werden, da es unter anderem konkrete Vorschriften zu Arbeitsverboten bei gefährlichen Arbeiten gibt und Vorgaben hinsichtlich der Arbeits- und Pausenzeiten eingehalten werden müssen.

In § 20 JArbSchG sind Abweichungen für die Binnenschifffahrt festgehalten.

Für jugendliche Beschäftigte auf Seeschiffen ist außerdem in § 117 SeeArbG der zusätzliche Schutz von jugendlichen Besatzungsmitgliedern geregelt.

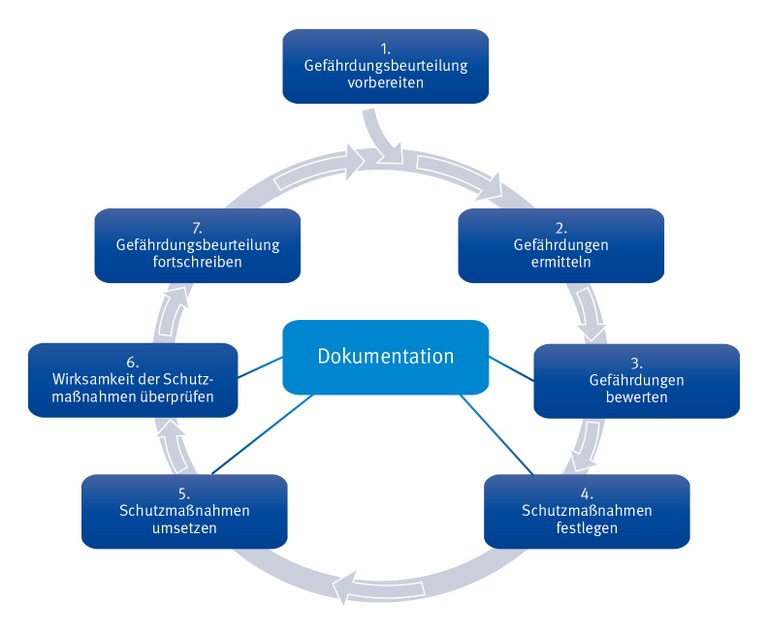

Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung

Weder das Arbeitsschutzgesetz noch die DGUV Vorschrift 1 regeln im Detail mit welchen Mitteln oder wie eine Gefährdungsbeurteilung dokumentiert werden soll. Der Prozessablauf einer Gefährdungsbeurteilung ist jedoch umfassend beschrieben.

- Gefährdungsbeurteilung vorbereiten

- Gefährdungen ermitteln

- Gefährdungen bewerten

- Schutzmaßnahmen festlegen (gemäß Rangfolge S-T-O-P)

S (substituieren/ersetzen)

T (technisch)

O (organisatorisch)

P (personenbezogen) - Schutzmaßnahmen umsetzen

- Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen überprüfen

- Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

Zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung ist lediglich festgelegt, dass das Unternehmen, unabhängig von seiner Betriebsgröße, über geeignete Unterlagen verfügen muss.

Die Dokumentation soll beinhalten:

- das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung

- die abgeleiteten Arbeitsschutzmaßnahmen inkl. Zuständigkeiten und Terminen

- das Ergebnis der Überprüfung sowie die Wirksamkeit der Maßnahmen

Vorgaben zur Art der Unterlagen gibt es nicht. Unternehmer können die für ihren Betrieb am besten geeignete Unterlagenart verwenden und die Dokumentation beispielsweise in Papierform oder in digitaler Form durchführen.

Als Grundlage und Hilfestellung für die Gefährdungsbeurteilung stellt die BG Verkehr Mustervorlagen zur Verfügung: Das Arbeitsblatt "Gefährdungsbeurteilung" dient zur strukturierten Ermittlung von Gefährdungen und Belastungen, das Arbeitsblatt "Maßnahmen", um geeignete Schutzmaßnahmen zu eruieren und festzuhalten.

Hilfestellung für die Auswahl, Bereitstellung und Verwendung der benötigten persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bietet die "PSA-Matrix". Sie muss auf die betrieblichen Gegebenheiten angepasst und z. B. um Typenbezeichnung und Hersteller ergänzt werden.

Damit die Umsetzung der Maßnahmen funktioniert, ist es unerlässlich, die Beschäftigten miteinzubeziehen. Führen Sie regelmäßig Unterweisungen durch und überzeugen Sie sich, dass die Inhalte verstanden wurden. Zur Dokumentation hilft Ihnen das Arbeitsblatt "Unterweisung".

Nutzen Sie Betriebsanweisungen als Möglichkeit, bestimmte Arbeitsabläufe und andere betriebsinterne Regeln zu definieren.

Musterdokumente Gefährdungsbeurteilung

Deckblatt Gefährdungsbeurteilung

Festlegen von Unternehmensbereichen, Arbeitsplätzen und Tätigkeiten

Arbeitsblatt "Gefährdungsbeurteilung"

Arbeitsblatt "Schutzmaßnahmen"

Mehr zum Thema

Mehr zum Thema

Neben dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) fordern weitere Gesetze und staatliche Verordnungen die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, darunter:

- Mutterschutzgesetz (MuSchG)

- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

- Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

- Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordung (LärmVibrationsArbSchV)

- Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV)

- Biostoffverordnung (BioStoffV)

- Seearbeitsgesetz (SeeArbG)

Die hier aufgezählten Gesetze und staatlichen Verordnungen können spezielle Anforderungen an die Dokumentation enthalten. So müssen beispielsweise spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen berücksichtigt werden. Dazu zählen unter anderem Schwangere und Stillende oder Jugendliche (s.o.). Für diese Personengruppen müssen teilweise andere Maßnahmen festgelegt und zusätzliche Vorgaben eingehalten werden. Dies soll auch aus der Dokumentation hervorgehen.

Unterstützung bieten hierzu z. B. die zuständigen Gewerbeaufsichtsämter mit Handlungshilfen zum MuSchG und JArbSchG.

Technische und Arbeitsmedizinische Regeln dienen der Konkretisierung von Gesetzen und Verordnungen zum Arbeitsschutz. Sie enthalten Empfehlungen und technische Vorschläge dafür, auf welche Art und Weise die jeweiligen Forderungen umgesetzt werden können. Dabei geben sie den zum Zeitpunkt der Bekanntgabe aktuellen Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und der Arbeitshygiene sowie der sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse wieder. Generell sind Technische Regeln nicht rechtsverbindlich. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die zugrunde liegenden Forderungen der Gesetze und Verordnungen erfüllt sind (Vermutungswirkung). Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er beweisen, dass er mit dieser Lösung mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreicht.

Nach dem Sozialgesetzbuch VII haben die Unfallversicherungsträger die Aufgabe, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhindern. Dazu können sie Unfallverhütungsvorschriften erlassen und ergänzende Regelwerke veröffentlichen.

- DGUV Vorschriften: rechtsverbindliche Regelungen für Versicherte

- DGUV Regeln: praktische Hilfen zur Umsetzung staatlicher Vorgaben; bei Einhaltung wird von ausreichendem Schutz ausgegangen

- DGUV Grundsätze: enthalten grundregelnde Erläuterungen, Festlegungen und Verfahrensmaßstäbe für arbeitsschutzrelevante Prozesse

- DGUV Informationen: unverbindliche Empfehlungen und Praxishilfen für bestimmte Branchen oder Tätigkeiten

Zur Konkretisierung der europäischen und nationalen Sicherheitsanforderungen werden zudem Normen und Richtlinien veröffentlicht, die auf anerkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) erstellt hierzu rund 2.000 VDI-Richtlinien als anerkannte Regeln der Technik.

Der Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder zusammen. Er berät die Arbeits- und Sozialministerkonferenz und fördert einheitliche Grundsätze im Arbeitsschutz. Zu diesem Zweck veröffentlicht der LASI regelmäßig Leitlinien und Handlungsanleitungen (LASI-Veröffentlichungen).

Gefährdungsbeurteilung (Film mit Untertitel)

Gefährdungsbeurteilung (Film mit Audiodeskription)

Artikelaktionen