Vision Zero – Schwerpunkt der Präventionsarbeit bei der BG Verkehr

Unternehmen, die sich zur Vision Zero bekennen, haben für sich erkannt, dass Arbeitsschutz eine Investition ist, die sich lohnt. Sie setzen auf eine Kultur der Prävention.

In einem Vision-Zero-Unternehmen sind Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden nicht nur bei neuen Vorschriften oder wenn Beschäftigte geschult werden wichtige Themen. Auch wenn neue Arbeitsmittel angeschafft werden, wenn es darum geht, die benötigten Ressourcen bei der Angebotserstellung und Projektplanung zu kalkulieren oder in der Zusammenarbeit mit Lieferanten, Partnern und Kunden sind Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz – in all ihren Facetten, auf allen Ebenen und in allen Prozessen – sichtbar und erlebbar.

Vision Zero bei der BG Verkehr: aus Unfällen lernen

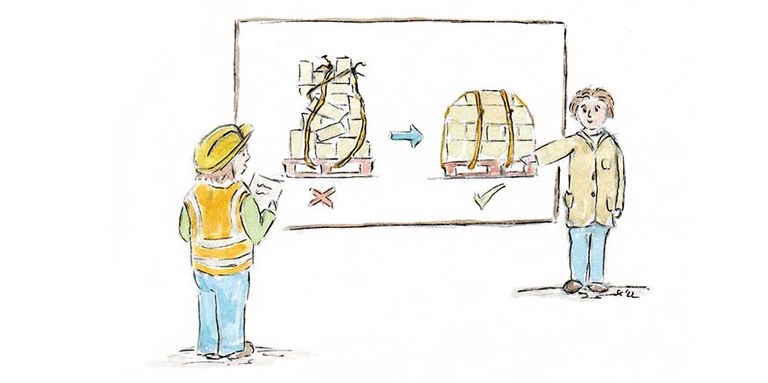

Bei der Umsetzung der Vision Zero konzentriert sich die BG Verkehr aktuell auf Absturzunfälle bei der Arbeit mit dem Lkw. Sie treten häufig auf und haben teilweise extrem schwere Folgen. Mit dem Angebot von Wissen über die Herleitung dieser Unfälle sowie daraus abgeleiteten Präventionsmaßnahmen wirkt die BG Verkehr darauf hin, diese Unfallarten gezielt und merklich zu reduzieren.

Unfalluntersuchung zum Absturz vom Lkw und dessen Aufbauten

Unfalluntersuchung zum Absturz vom Lkw und dessen Aufbauten

Für Berufskraftfahrer und Berufskraftfahrerinnen kann der eigene Lkw ein gefährliches Arbeitsmittel sein. Das gilt vor allem in Bezug auf den Absturz vom Fahrzeug und dessen Aufbauten. Egal ob dieser vom Tanklastzug, aus dem Fahrerhaus oder beim Reinigen der Frontscheiben passiert, die Folgen sind oftmals für die Beteiligten schmerzhaft und schwer. Abgerutscht, gestolpert, den Halt verloren, ein Tritt ins Leere – und dann ein Sturz: Abstürze gehören in der Branche Güterkraftverkehr zu den häufigsten meldepflichtigen Arbeitsunfällen.

Eine auf diese Thematik abzielende Untersuchung der BG Verkehr ergab: Etwa ein Viertel der Abstürze beim Ein- oder Aussteigen endeten mit schweren Verletzungen. Besonders häufig betroffen waren Schulter, Kopf, Knie und Sprunggelenk. Die Folgen sind unter anderem Brüche, Prellungen, Verstauchungen und Bänderdehnungen. Diese Unfälle ließen sich mit einfachen Mitteln verhindern.

Auffällig bei der Auswertung war der Sachverhalt, dass die Unfallschwere bei einem Absturz vom Auflieger größer ist als bei einem Absturz beim Ein- oder Aussteigen. Das kann etwas mit der Höhe (ca. 120 cm) des Aufliegers zu tun haben. Bei dem Absturz vom Fahrerhaus, rutschten die Unfallopfer häufiger aus niedrigerer Höhe ab.

Nicht immer kam im Notfall die Hilfe sofort. Einige Verunfallte lagen alleine und verletzt – ein Problem der häufigen Alleinarbeit dieser Berufsgruppe.

Auffällig: Fremde Betriebsgrundstücke und der öffentliche Verkehrsraum sind häufiger Schauplatz von Absturzunfällen als das Gelände des eigenen Arbeitgebers. Für Fahrerinnen und Fahrer bedeutet das: Auf unbekannten Terrain noch mehr Vorsicht walten lassen, besonders beim erstmaligen Aussteigen.

Ein weiterer Faktor, der bei einem Viertel dieser Unfälle eine Rolle spielt, ist die Witterung. Aufstiege und Stufen sind bei Regen, Schnee oder Eis gefährlicher als im trockenen Zustand. Verschmutzungen, beispielsweise durch Schlamm, verstärken diesen Effekt noch.

Das Thema Abstürze gehört zu den Schwerpunktthemen in der Präventionsarbeit der BG Verkehr und ist in ihrer Vision-Zero-Strategie verankert. So stand die ganz im Zeichen dieses Themas.

In der Aufsicht und Beratung, aber auch durch Präventionsleistungen wie Seminare und Veranstaltungen möchte die BG Verkehr mit ihren Unternehmen und Versicherten zum Thema Vision Zero ins Gespräch kommen. Dabei werden nicht nur Themen wie gesunde Führung und Motivation angesprochen, sondern auch sicherheitsoptimierte Betriebsabläufe oder die arbeitsschutzorientierte Beschaffung von Arbeitsmitteln thematisiert. Feste Bausteine der Arbeitsschutzorganisation im Unternehmen wie die Gefährdungsbeurteilung oder die regelmäßige Unterweisung und Schulung der Mitarbeitenden bleiben dabei selbstverständlich nicht außen vor.

Die 7 Goldenen Regeln der Vision Zero

Die Botschaft der Vision Zero wurde in sieben Kernaussagen gefasst. Jede goldene Regel spricht hierbei einen Aspekt der betrieblichen Präventionskulur an.

Das Führungsverhalten entscheidet über den Erfolg oder Misserfolg bei der Arbeitssicherheit.

Erfolgreiche Führungskräfte haben Spaß daran, Verantwortung zu übernehmen, sie spüren Zufriedenheit, wenn sie mit gutem Beispiel vorangehen. Eine gute Führungskraft weiß um ihren Einfluss auf Sicherheit und Gesundheit im Betrieb. Ihre Vorbildfunktion beeinflusst direkt das Verhalten der Beschäftigten. Ebenso hängt an ihr das Einführen und Leben einer guten Arbeitsschutzorganisation und die Investitionen in sichere Arbeitsmittel. Gute Führung bedeutet auch, den Beschäftigten einen Weg aufzuzeigen, den sie benötigen, um sich sicher in Sachen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu bewegen.

Fragen zur Selbsteinschätzung

- Leben wir Sicherheit und Gesundheit, setzen wir Zeichen und sind wir Vorbild für unsere Beschäftigten und auch für unsere Führungskräfte?

- Ist der Stellenwert von Sicherheit und Gesundheit in unserem Betrieb allen bekannt und können wir auch offen darüber reden?

- Ist unser Handeln konsequent und demonstrieren wir, welche Bedeutung Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit für uns haben?

- Investieren wir in Sicherheit und Gesundheit im Betrieb?

Gute Praxis

Führungsverhalten entscheidet über den Erfolg bei der Arbeitssicherheit

Übernehmen Sie Führung – zeigen Sie Flagge!“ Diese Regel geht von der Prämisse aus, dass es wesentlich von der Führung abhängt, wie Sicherheit und Gesundheit im Betrieb gelebt werden.

„Umsichtige Unternehmerinnen und Unternehmer sind sich darüber im Klaren, dass sie sich für einen guten Arbeitsschutz engagieren müssen“, sagt Michael Fischer, Referent für Präventionsschwerpunkte bei der BG Verkehr. Das schließt eine gute Arbeitsschutzorganisation genauso ein wie Investitionen in sichere Arbeitsmittel. „Fahrzeuge mit Fahrerassistenzsystemen an Bord, aber zum Beispiel auch Kühlboxen, die in der Sommerhitze Getränke kühlhalten, tragen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei“, weiß Fischer.

Eine Führungskraft trägt Verantwortung in Bezug auf den Arbeitsschutz, und sie sollte Vorbild sein. „Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass sie darauf verzichtet, die 50 Zentimeter von der Ladebordwand auf den Boden zu springen, sondern dass sie stattdessen die Ladebordwand bis auf den Boden fährt", sagt Fischer, "und das nicht nur, wenn Beschäftigte zusehen. Denn Sturzunfälle sind der Grund für zahlreiche Ausfalltage.“

Um die Vision Zero-Präventionsstrategie im Unternehmen umzusetzen, bedarf es der aktiven Unterstützung und Beteiligung aller Akteure im Betrieb. Ein wichtiges Instrument sind dafür auch die dortigen Arbeitsschutzausschüsse. Michael Fischer: „Idealerweise fließen die Ergebnisse ihrer Beratungen in die Gefährdungsbeurteilung ein, für deren Aktualisierung feste Verantwortlichkeiten abgestimmt werden sollten.“

Seminar "Arbeitsschutz als Führungsaufgabe"

Seminar "Arbeitsschutz als Führungsaufgabe"

Hintergrundinformationen

Filme

Das zentrale Instrument, um Gefahren rechtzeitig systematisch zu erkennen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, ist die Gefährdungsbeurteilung. Auch Unfälle, Verletzungen und Beinaheunfälle sollten dabei ausgewertet werden.

Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Instrument, um Gefahren systematisch zu erkennen und um Schutzmaßnahmen zu ergreifen. In ihr werden die mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen und Belastungen der Beschäftigten ermittelt und wirksame Schutzmaßnahmen festgelegt. Darüber hinaus werden Verantwortlichkeiten zugeordnet und die festgelegten Präventionsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Einmal durchgeführt reicht aber nicht, vielmehr wird die Gefährdungsbeurteilung immer wieder auf ihre Wirksamkeit geprüft, verbessert und neuen Gegebenheiten angepasst.

Fragen zur Selbsteinschätzung

- Kümmern wir uns darum, dass die Gefährdungsbeurteilung in unserem Betrieb erstellt, dokumentiert und regelmäßig aktualisiert wird?

- Werden Arbeitsunfälle, Beinaheunfälle und kritische Ereignisse gemeldet, statistisch erfasst und auf Verbesserungspotenzial hin ausgewertet?

- Nutzen wir die Erkenntnisse aus der Gefährdungsbeurteilung und aus der Unfallanalyse zur Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit?

Gute Praxis

Mit der Gefährdungsbeurteilung zu einer Welt ohne schwere Arbeitsunfälle

„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!“ Diese Regel beschreibt die Gefährdungsbeurteilung als zentrales Instrument, um Gefahren systematisch zu erkennen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

„In der BG Verkehr sind die unterschiedlichsten Mitgliedsunternehmen versichert. Eines haben sie gemeinsam: Das Bestreben, durch geeignete Schutzmaßnahmen Gefährdungen für das Leben abzuwenden und die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen", sagt Maraike Tonzel, Präventionsexpertin der BG Verkehr.

Das Mittel der Wahl, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Gefährdungsbeurteilung. Hier werden die mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen und Belastungen der Beschäftigten ermittelt und wirksame Schutzmaßnahmen festgelegt. „Außerdem werden Verantwortlichkeiten zugeordnet und die Präventionsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüft. Einmal durchgeführt reicht nicht, vielmehr wird die Gefährdungsbeurteilung immer wieder auf ihre Wirksamkeit geprüft, verbessert und neuen Gegebenheiten angepasst", meint Tonzel.

Die Verantwortung und Aufgaben des Arbeitgebers zur regelmäßigen Durchführung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen sind in den Paragraphen 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes verankert und werden in der Vorschrift 1 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) beziehungsweise der DGUV Regel 100-001 (Grundsätze der Prävention) präzisiert.

Bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung hat sich dieses Vorgehen bewährt:

- Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze, Arbeitsabläufe oder Tätigkeiten inklusive Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe erfassen.

- Mögliche Gefährdungen ermitteln und bewerten. Dabei auch besondere Personengruppen wie Jugendliche sowie werdende und stillende Mütter berücksichtigen.

- Basierend auf den Gefährdungen die erforderlichen Schutzmaßnahmen festlegen.

Bei der Auswahl der geeigneten Maßnahmen muss die STOP-Reihenfolge (substituieren bzw. ersetzen vor technisch, organisatorisch vor personenbezogen) beachtet werden. Bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung wirken neben der Betriebsärztin bzw. dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit auch die Führungskräfte sowie die Mitarbeitenden mit.

Die Gefährdungsbeurteilung umfasst jegliche Gefährdungen und Belastungen. Beispiele für praxisnahe Inhalte in der Gefährdungsbeurteilung sind:

- Wartung, Instandhaltung, Störungsbeseitigung und Reparaturen sowie Tätigkeiten von Fremdfirmen und die Vorgehensweise in Notfällen werden berücksichtigt.

- Arbeitsunfälle, Beinaheunfälle und kritische Ereignisse werden erfasst und auf Verbesserungspotenzial hin ausgewertet.

- Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung werden zum Beispiel Betriebsanweisungen erstellt, Anforderungen an die Qualifikation festgelegt und Unterweisungen durchgeführt.

Seminar "Arbeitsbedingte psychische Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung"

Seminar "Arbeitsbedingte psychische Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung"

Hintergrundinformationen

Arbeitsschutzgesetz §§ 5 und 6

Themen A-Z: Gefährdungsbeurteilung (Web-Inhalt DGUV)

Filme

Erfolge im Arbeitsschutz erfordern klare Ziele und konkrete Schritte zur Umsetzung, die in einem Programm festgelegt werden sollten.

Unternehmen legen klare Ziele für ihre geschäftlichen Tätigkeiten fest. Beispielsweise soll der Absatz eines Produkts gesteigert werden. Hierzu werden konkrete Maßnahmen definiert, um das Ziel zu erreichen. Die Steigerung beinhaltet in der Regel eine Kennzahl (Steigerung um X %), die auch zur späteren Prüfung der Wirksamkeit genutzt werden kann. Exakt dieses Vorgehen empfiehlt sich auch für die Einführung und Umsetzung von Zielen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz. Darüber hinaus sind sie ein maßgeblicher Teil der Unternehmensstrategie und ein Meilenstein auf dem Weg, die festgelegten Ziele zu erreichen.

Unternehmen legen klare Ziele für ihre geschäftlichen Tätigkeiten fest. Beispielsweise soll der Absatz eines Produkts gesteigert werden. Hierzu werden konkrete Maßnahmen definiert, um das Ziel zu erreichen. Die Steigerung beinhaltet in der Regel eine Kennzahl (Steigerung um X %), die auch zur späteren Prüfung der Wirksamkeit genutzt werden kann. Exakt dieses Vorgehen empfiehlt sich auch für die Einführung und Umsetzung von Zielen für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz. Darüber hinaus sind sie ein maßgeblicher Teil der Unternehmensstrategie und ein Meilenstein auf dem Weg, die festgelegten Ziele zu erreichen.

Fragen zur Selbsteinschätzung

- Haben wir klare Ziele für Sicherheit und Gesundheit festgelegt?

- Planen wir konkrete Maßnahmen zur Erreichung der Ziele?

- Haben wir Kennzahlen festgelegt, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen?

Gute Praxis

Sicheres Arbeiten kann nur gelebt und nicht verordnet werden

„Ziele definieren – Programm aufstellen!“ Diese Regel beschreibt, dass Erfolge im Arbeitsschutz klare Ziele und konkrete Schritte zur Umsetzung erfordern, die in einem Programm festgelegt werden sollten.

"Ein konkreter Zeit- und Maßnahmenplan ist einer der wichtigsten Aspekte, um gesetzte Ziele im Arbeitsschutz erreichen zu können. Dieser wird zentral verwaltet und ist allen Beschäftigten zugänglich und bekannt.", so die Präventionsexpertin Dr. Nadja Schilling von der BG Verkehr.

Gerade Logistik-Kunden, die Sicherheit in ihrer Unternehmens-DNA tief verankert haben, erwarten diese Haltung auch von ihren Dienstleistern aus der Transportbranche. Kein Unternehmen, das brennbare Gase produziert, möchte erleben, dass diese in einem Logistikzentrum oder auf der Autobahn explodieren. Deshalb sollte eine Unternehmensvision – beispielsweise bis zum Jahr 2026 "bester Europa-Logistiker" zu werden – neben Themen wie der Qualitätssicherung auch Arbeitsschutzziele enthalten.

Ein Zwischenziel dabei wäre, die Schadens- und Unfallquote kontinuierlich zu senken, beispielsweise durch die intensive Beschäftigung mit Unfallursachen. Ebenso helfen Maßnahmen wie Fahrsicherheitstrainings, Sicherheitswochen, Gesundheitstage, der Einsatz von Kamera-Monitor-Systemen, festgelegte und sicherheitsoptimierte Arbeitsprozesse sowie gute persönliche Schutzausrüstung.

Ein interner Wettbewerb, welche Niederlassung die geringste Unfallquote hat, bewirkt oft Wunder in einem Unternehmen. Bei der Formulierung von Zielen, Maßnahmen und Lösungen sind die Beschäftigten beteiligt, damit am Ende Inhalte stehen, die auch akzeptiert und umgesetzt werden. Ebenso gibt es für die Umsetzung des Zeit- und Maßnahmenplans klare Verantwortlichkeiten. Es sollte dabei natürlich nicht vergessen werden, regelmäßig über die Zielerreichung zu berichten und zu beraten.

"Wichtig ist die Identifikation aller Beschäftigten mit den Zielen des Unternehmens. Schlussendlich profitieren sie durch den Schutz ihrer Gesundheit – und das Geschäft floriert, weil man sich im Idealfall einen Vorteil vor der Konkurrenz verschafft hat", so Schilling.

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit können also zum Nutzen aller umgesetzt werden. Das ist übrigens auch messbar, zum Beispiel an Unfallzahlen, Beschädigungen, der Zahl der Schulungsteilnehmer und -teilnehmerinnen, der Besucherinnen und Besucher bei Aktionstagen, der Teilnehmenden bei Fahrerschulungen, der Resonanz bei Gesundheitsaktionen oder -tagen.

So erreicht man mit aufeinander abgestimmten Maßnahmen ein konkretes Ziel, das von den Beschäftigten, der Geschäftsführung und den Kunden getragen wird.

Seminar "Führungswissen online: Verantwortung und Pflichten von Unternehmern und Führungskräften im Arbeitsschutz"

Seminar "Führungswissen online: Verantwortung und Pflichten von Unternehmern und Führungskräften im Arbeitsschutz"

Hintergrundinformationen

Filme

Eine wirksame und systematische Arbeitsschutzorganisation, idealerweise mit Hilfe eines Arbeitsschutzmanagementsystems, macht sich bezahlt.

Arbeitsschutz lässt sich systematisch organisieren. Die BG Verkehr unterstützt Unternehmen bei der Einführung eines systematischen Arbeitsschutzes.

Die Erfahrung bei der Implementierung einer Arbeitsschutzorganisation zeigt: Vieles ist oftmals schon vorhanden und häufig kann auf Bestehendes, wie Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen, Begehungen, Kennzahlen, Bewertungen und Notfallpläne zurückgegriffen werden. Das Ganze muss in der Regel nur noch strukturiert und zusammengefügt werden.

Fragen zur Selbsteinschätzung

- Struktur, Verantwortlichkeiten, Kompetenzen, Abläufe und Prozesse – ist dies alles auch in puncto Sicherheit und Gesundheit in unserem Betrieb gut organisiert?

- Haben Sicherheit und Gesundheit bei der Besetzung von Führungspositionen in unserem Betrieb einen hohen Stellenwert?

- Entspricht die Organisation von Sicherheit und Gesundheit in unserem Betrieb den gesetzlichen Anforderungen?

Gute Praxis

Systematischer Arbeitsschutz stärkt die Unternehmenskultur

Beispielhaft für die Regel "Gut organisiert – mit System" ist eine überzeugende Ordnung am Arbeitsplatz, eine erkennbare Umsicht, mit der gearbeitet wird oder die überzeugende Klarheit einer Aussage, die uns verrät, dass hier nicht der Zufall am Werke ist, sondern zielgerichtete und gute Arbeit geleistet wird. Nicht anders ist es mit gutem Arbeitsschutz. Auch der lässt sich systematisch organisieren.

Die Rahmenbedingungen für Unternehmen aller Branchen (rechtliche Vorgaben, Kundenforderungen, gesellschaftlicher Druck, etc.) verändern sich schnell. Daher ist es besonders wichtig, mit guten Strukturen und einem klaren Grundgerüst Sicherheit zu schaffen. Eine Möglichkeit ist die Einführung eines Managementsystems für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

Die BG Verkehr unterstützt Unternehmen bei der Einführung eines systematischen Arbeitsschutzes zum einen durch persönliche Beratung. Zum anderen hat sie einen umfassenden Leitfaden zur Erstellung eines Arbeitsschutzmanagementsystems (AMS) erarbeitet, der eine praktische Hilfe darstellt, um die relevanten Anforderungen rund um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in einem Unternehmen zu organisieren.

Zahlreiche große und kleine Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen haben bereits eine AMS-Urkunde erhalten. Nehmen Sie sich den Leitfaden zur Hand und bringen Sie Leben in Ihre Arbeitsschutzorganisation.

Die Erfahrung zeigt: Vieles ist oftmals schon vorhanden und häufig kann auf Bestehendes, wie Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen, Begehungen, Kennzahlen, Bewertungen, und Notfallpläne zurückgegriffen werden. Das Ganze muss in der Regel nur noch strukturiert und zusammengefügt werden. Nutzen Sie hierfür die erprobten Muster und Vorlagen des Leitfadens.

Haben Sie keine Angst vor einem Dokumentationsriesen. Die Mehrzahl der Unternehmen, die systematischen Arbeitsschutz praktizieren, haben bei einer Umfrage angegeben, dass sie seit Einführung des AMS weniger statt mehr Dokumentationsaufwand haben.

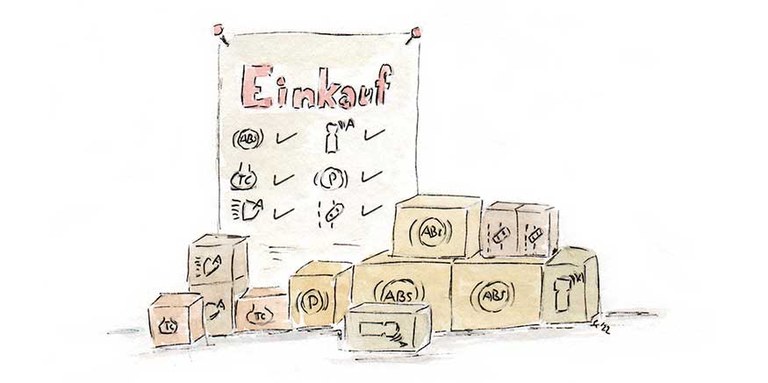

Veränderungen und Verbesserungen kommen nicht von alleine. Sie werden von Menschen angestoßen und umgesetzt. So muss die Gefährdungsbeurteilung von den Sachkundigen vor Ort fortgeschrieben werden. Bei der Beschaffung neuer Maschinen oder persönlicher Schutzausrüstung werden die Mitarbeitenden beteiligt. Und ganz wichtig: Die festgelegten Leitlinien für den Arbeitsschutz werden von den Führungskräften vorgelebt. So beeinflusst systematischer Arbeitsschutz die positive Entwicklung der Kultur Ihres Unternehmens.

Ein Gütesiegel ist das Ergebnis einer erfolgreichen Begutachtung durch die BG Verkehr. Diese lässt sich intern und extern gewinnbringend verwenden, beispielsweise bei der Kundenakquise. Aber auch für die Gewinnung und Bindung von Beschäftigten kann dieses Gütesiegel eingesetzt werden.

"Ein gutes und funktionierendes Arbeitsschutzmanagementsystem gibt den Menschen im Unternehmen Halt. Das geschieht beispielsweise durch klare Arbeitsabläufe. Zudem ist der notwendige Rahmen, in dem man sich bewegen kann, erkennbar. Es ist eine ausgewogene Balance aus Struktur und Freiraum", so Matthias Stelly, Fachkoordinator der BG Verkehr für dieses Thema.

Seminar "Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems (AMS)"

Seminar "Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems (AMS)"

Hintergrundinformationen

Filme

Sichere Fahrzeuge, Produktionsanlagen, Maschinen und Arbeitsstätten sind Voraussetzung für unfallfreie Arbeit. Dabei sind auch die Auswirkungen auf die Gesundheit zu berücksichtigen.

Nicht selten werden neue Arbeitsmittel angeschafft, die nicht sicher sind oder deren Umgang neu und ungewohnt für die Beschäftigten ist. Im Umgang mit neuen Arbeitsmitteln und Arbeitsplätzen oder beim Bau von neuen Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen sollte daher sichergestellt werden, dass aktuelle Sicherheits- und Gesundheitsstandards eingehalten werden. Daher spricht vieles dafür, dass eine umfassende Beschäftigung mit den Arbeitsmitteln vor deren Beschaffung unabdingbar ist.

Fragen zur Selbsteinschätzung

- Stellen wir bei der Beschaffung neuer Produktionsanlagen, Maschinen und Geräte und bei der Gestaltung von Arbeitsstätten sicher, dass die aktuellen Sicherheits- und Gesundheitsstandards eingehalten werden?

- Sorgen wir im täglichen Betrieb von Produktionsanlagen, Maschinen und Geräten dafür, dass die Sicherheitseinrichtungen zuverlässig funktionieren und benutzt werden?

- Stellen wir sicher, dass von unseren Produktionsanlagen, Maschinen und Geräten keine oder möglichst geringe gesundheitliche Belastungen ausgehen?

Gute Praxis

Die Automatische Aktivierung der elektrischen Feststellbremse - ein Beispiel, wie Technik Leben rettet!

Automatisch aktivierbare Feststellbremsen sind im Pkw bereits weit verbreitet, nicht aber in Lkw. Daher setzt sich die BG Verkehr seit Jahren für einen flächendeckenden Einsatz der automatischen Aktivierung der elektrischen Feststellbremse im Nutzfahrzeugbereich ein. Denn immer wieder kommt es zu Unfällen, bei denen Versicherte der Berufsgenossenschaft von ihren eigenen Fahrzeugen überrollt werden. Allein in den Jahren zwischen 2011 und 2018 gab es mindestens 65 schwere und tödliche Unfälle durch das Wegrollen von Lkw – das sind etwa acht schwer verletzte Beschäftigte pro Jahr. Es ist deshalb wichtig, dass die Feststellbremse in dem Moment automatisch aktiviert wird, wenn die Fahrerin bzw. der Fahrer den Platz hinter dem Lenkrad verlässt.

„Das Wegrollen von Fahrzeugen und die daraus resultierenden Gefährdungen sind aufgrund ihrer Schwere einer unserer Präventionsschwerpunkte der Vision Zero-Strategie der BG Verkehr. Schließlich wird bei etwa jedem dritten schweren Unfall ein Mensch getötet. Deshalb hat die BG Verkehr sich seit mehreren Jahren für die Neuregelung eingesetzt“, sagt Hans Heßner, Referent für Straßenverkehr der BG Verkehr. „Wir erhoffen uns von der automatischen Aktivierung elektrischer Feststellbremsen, dass schwere und tödliche Unfälle durch das Wegrollen von Nutzfahrzeugen komplett vermieden werden können", so Heßner weiter.

Der Vorschlag für die EU-weite Einführung einer automatischen Aktivierung elektrischer Feststellbremsen in Nutzfahrzeugen wurde maßgeblich von der BG Verkehr mitinitiiert. So wurde die Verordnung UN/ECE‑R 13 folgendermaßen verändert:

- Ab September 2024 gilt die Pflicht zur automatischen Aktivierung elektrischer Feststellbremsen für neue Fahrzeugtypen.

- Ab September 2026 gilt sie für alle Neufahrzeuge.

In der Verordnung heißt es, dass sich die Feststellbremse beim stehenden Fahrzeug selbsttätig aktiviert, wenn die Zündung ausgeschaltet oder der Fahrerplatz verlassen wird. Die neuen Vorschriften gelten für Fahrzeuge mit einer elektrischen Feststellbremsanlage.

Bis die automatische Aktivierung elektrischer Feststellbremsen flächendeckend in Fahrzeugen vorhanden ist, vergeht noch einige Zeit. Aber bereits jetzt bieten Fahrzeughersteller die automatische Aktivierung von elektronischen Feststellbremsen an, die bei einem Neukauf mitbestellt werden können.

Bis alle Fahrzeuge damit ausgestattet sind, ist Vorsicht geboten, vor allem beim Kuppeln und beim Be- und Entladen. Nicht nur wenn ein Fahrzeug auf einem Gefälle steht, muss die Feststellbremse aktiviert werden. Vielmehr sollte sie beim Verlassen des Fahrerhauses immer betätigt werden. Ebenso wird mit den Feststellbremsen des Anhängers verfahren. Zum sicheren Abstellen gehört auch der Unterlegkeil unter einem der Hinterräder. Unterlegkeile in beide Richtungen kommen dann zum Einsatz, wenn beispielsweise die Ladefläche mit einem Stapler befahren wird.

Im Sinne der Vision Zero bietet sich das Thema „Sicheres Abstellen von Fahrzeugen“ auch als Inhalt einer Unterweisung an. So können Vorgesetzte ihre Beschäftigten vor schweren Unfällen oder sogar vor dem Tod bewahren.

Seminar "Prüfung von Fahrzeugen auf der Grundlage des DGUV-Grundsatzes 314-003"

Seminar "Prüfung von Fahrzeugen auf der Grundlage des DGUV-Grundsatzes 314-003"

Hintergrundinformationen

Filme

Damit gewährleistet ist, dass an jedem Arbeitsplatz das notwendige Wissen zur Verfügung steht, muss kontinuierlich in die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten investiert werden.

Gerade im Umgang mit neuen Arbeitsmitteln oder Gefährdungen sollte im Vorab eine Vielzahl an Informationen gesichtet und berücksichtigt werden. Damit dieses Wissen zielgerichtet vermittelt wird, sind Schulungen ein probates Mittel. Auch regelmäßige Unterweisungen, die auf die jeweiligen spezifischen Gefährdungen abzielen, sind Pflichtprogramm. Sie werden in der Gefährdungsbeurteilung erwähnt und bei Bedarf angepasst.

Beschäftigte sollten durch ihr Wissen eigenständig in der Lage sein, Situationen, die ihre Gesundheit gefährden können, einzuschätzen.

Fragen zur Selbsteinschätzung

- Wissen wir, welche Qualifikation und welche Kompetenzen die Beschäftigten für den sicheren und gesunden Betrieb unserer Produktionstechnik und zur Vermeidung von Störungen benötigen?

- Investieren wir gezielt in die systematische Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten und ermöglichen wir ihnen, sich auch persönlich weiterzuentwickeln?

- Nutzen wir die erweiterten oder neuen Kompetenzen der Beschäftigten und übertragen ihnen passende Aufgaben?

- Legen wir genug Wert auf praxisnahe, verständliche Unterweisungen der Beschäftigten?

Gute Praxis

Investition in die Kompetenzen der Mitarbeitenden

Immer mehr Elektrofahrzeuge sind im Straßenverkehr unterwegs. Damit wird der Anteil an Elektro- und Hybridfahrzeugen am Unfallgeschehen auf der Straße ebenfalls zunehmen. Diesen Trend spürt auch ein familiengeführtes Berge- und Abschleppunternehmen aus Flensburg. Der Umgang mit verunfallten Elektro- und Hybridfahrzeugen stellt das Unternehmen und deren Mitarbeitende vor neue Herausforderungen – und vor neue Gefahren. Unternehmerin und Beschäftigte waren sich einig: Sie müssen Arbeitsabläufe und Arbeitsmittel an diese neue Situation anpassen.

Jeder Unfall ist eine physikalische Einwirkung auf die Karosserie. Bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen hat das Folgen für die Hochvoltbatterien, die mit bis zu 800 Volt Spannung betrieben werden. Auch das dazugehörige System, das die Spannung an die Antriebsachsen verteilt, kann beschädigt werden. Das sorgt für eine Reihe von Gefahren, die von einem verunfallten Elektrofahrzeug ausgehen können. So können Beschäftigte einen Stromschlag erleiden, der tödlich sein kann. Brandgefahr besteht, wenn die Batterie beschädigt ist. Kommt es zu einem Kurzschluss in der Zelle, kann dieser die gesamte Hochvoltbatterie entzünden. Der dichte weiße Rauch, der vor dem Brandereignis aus der Hochvoltbatterie ausströmt, kann zudem toxisch sein.

Jeder Unfall ist anders. Die Beschäftigten müssen deshalb eigenständig in der Lage sein, die Situation und mögliche Schutzmaßnahmen rund um die Bergung eines Elektrofahrzeuges einzuschätzen. Gemäß der Vision-Zero-Regel „Wissen schafft Sicherheit“ hat die Flensburger Unternehmerin ihre Beschäftigten im Umgang mit Elektrofahrzeugen schulen lassen. Die regelmäßigen Unterweisungen berücksichtigen die spezifischen Gefährdungen, die auch in der Gefährdungsbeurteilung erwähnt sind.

Ebenfalls hat die Unternehmerin die Mitarbeitenden mit geeigneten persönlichen Schutzausrüstungen ausgestattet. Zuvor hatten alle Beteiligten diese eingehend im Praxisalltag getestet. Denn verunfallte Fahrzeuge müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jeder Witterung geborgen werden. Daher ist diese Schutzkleidung ein Muss beim Umgang mit verunfallten Hochvoltfahrzeugen. Sie sollte nicht nur von Kopf bis Fuß gegen Stromschläge isolieren, sondern auch feuerfest sein und reflektierende Flächen aufweisen.

Nicht nur die Bergung der Fahrzeuge birgt Gefahren, sondern auch der Transport und die Lagerung. „Bei einem verunfallten Elektrofahrzeug ist es nie auszuschließen, dass sich dieses selbst entzündet und somit einen Brand verursacht. Selbst eine kleine Beschädigung im Inneren der Batterie kann noch nach 14 Tagen zum Brand führen und das, obwohl die Hochvoltbatterie von außen nicht beschädigt ist", sagt Christian Grunert, Aufsichtsperson bei der BG Verkehr. Deswegen müssen beim Transport geeignete technische Lösungen vorhanden sein. Dazu gehören eine feuerfeste "Plane" oder eine Temperaturüberwachung der Batterie. "Auf dem Betriebshof muss eine geeignete Quarantänefläche für diese Fahrzeuge vorhanden sein, damit im Falle eines Brandereignisses das Übergreifen der Flammen verhindert wird", erläutert Grunert.

Nicht zu unterschätzende Gefahren gehen sogar von bereits gelöschten Elektrofahrzeugen aus. Diese sind in der Lage, sich erneut zu entzünden. Daher ist es sinnvoll, solche Elektrofahrzeuge mit einem System zu ummanteln, das den Brand eindämmt, erstickt und Brenngase nach außen transportiert. Fahrzeugbrände können aber auch durch Sand gelöscht werden. Ist es möglich, die Batterie von der Karosserie zu trennen, dann kann diese in einer geeigneten Box transportiert werden.

Das Unternehmen aus Flensburg hat an all diese Situationen gedacht und geeignete Arbeitsmittel beschafft. Damit ist die Arbeit der Beschäftigten sicher und für die Zukunft gut aufgestellt.

Seminar "Unterweisungen wirkungsvoll gestalten"

Seminar "Unterweisungen wirkungsvoll gestalten"

Hintergrundinformationen

Filme

Die Beschäftigten zu sicherem und gesundem Verhalten zu motivieren, gehört zu den wichtigsten Führungsaufgaben.

Führungskräfte nehmen sich Zeit für die Sicherheitsbelange der Beschäftigten und fördern die gegenseitige Verantwortung bei der Arbeit. Gegenseitige Achtsamkeit füreinander, die Möglichkeit, Fehlverhalten anzusprechen sowie zu Präventionsmaßnahmen zu beraten sollen uneingeschränkt möglich sein. Neue Arbeitsmittel, Organsiationsabläufe oder persönliche Schutzausrüstung werden von den Beschäftigten getestet und in Abstimmung mit ihnen beschafft. Alle, selbstverständlich auch die Führungskräfte, halten sich in Teambesprechungen an die beschlossenen Inhalte.

Fragen zur Selbsteinschätzung

- Zeigen wir den Beschäftigten unsere persönliche Wertschätzung?

- Nutzen wir das Thema Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, um eine positive Unternehmenskultur zu etablieren und weiterzuentwickeln?

- Haben wir in unserem Betrieb Strukturen geschaffen, die Beteiligung und Motivation fördern?

Gute Praxis

Prämiensystem erfolgreich: Keine Schnittverletzungen mehr

Frühschicht in einer Stückgutspedition. Klebe- und Kunststoffbänder müssen durchtrennt werden, um die Ware aus- und dann umzupacken. Die Beschäftigten nutzen dafür Cuttermesser, deren Klinge niemanden gefährden kann – und selbstverständlich Schnittschutzhandschuhe.

So wird hier erst gearbeitet, seit es ein monatliches "Prämientreffen" gibt. Führungskräfte und Beschäftige haben dieses Prämiensystem entwickelt. Es belohnt Ideen, die das Arbeiten sicherer und damit besser machen. Nicht nur während dieser Treffen nehmen sich die Führungskräfte Zeit für die Sicherheitsbelange der Beschäftigten, sondern sie fördern auch die gegenseitige Verantwortung bei der Arbeit.

Jedes "Prämientreffen" beginnt mit der Frage nach vorgekommenen Beinahe-Unfällen und was man gemeinsam dagegen tun könnte. Solch konkrete Themen können auf diese Weise im Team bearbeitet werden. Doch das Treffen bewirkt mehr: „Es entsteht eine gegenseitige Achtsamkeit füreinander und die Möglichkeit, Fehlverhalten anzusprechen sowie über Präventionsmaßnahmen zu beraten“, sagt Michael Fischer, Referent für Präventionsschwerpunkte bei der BG Verkehr. „Alles, was in dieser Runde besprochen wird, gilt selbstverständlich auch für die Führungskräfte – sie gehen mit gutem Beispiel voran.“

Zurück zum Beispiel der Schnittschutzhandschuhe und Sicherheitsmesser. Sie gehören heute zur Pflicht bei der täglichen Arbeit in der Spedition – dafür haben sich alle Beteiligten beim "Prämientreffen" stark gemacht. Das war nicht immer so. Oft gab es in der Vergangenheit schwere Schnittverletzungen an Händen und Armen. Nicht selten fielen Kolleginnen und Kollegen danach wochenlang aus, haben noch heute Probleme mit den Folgen dieser Unfälle. Diese Erfahrung sorgt für eine hohe Motivation, die Handschuhe zu tragen und die neuen Messer zu nutzen. Und auch die Identifikation mit dem Thema motiviert zusätzlich. Denn alle gemeinsam haben die neuen Arbeitsmittel ausgewählt und auf Herz und Nieren geprüft. Tragekomfort und Funktionalität standen dabei an vorderster Stelle. Das ist auch in der Gefährdungsbeurteilung so festgehalten.

Schnittverletzungen kommen in der täglichen Arbeit der Spedition nun nicht mehr vor. Und die ausgezahlte Prämie in Form eines Gutscheins für einen Online-Versand hat sich für den Arbeitgeber und die Beschäftigten rentiert. Nun kann das nächste Thema im "Prämientreffen" gemeinsam gelöst werden.

Seminar "Grundseminar für Sicherheitsbeauftragte"

Seminar "Grundseminar für Sicherheitsbeauftragte"

Hintergrundinformationen

Filme

Eines der wichtigsten Werkzeuge, um sichere Arbeit umsetzen zu können, ist die Präventionskultur! Im Film werden die 7 Goldenen Regeln der Vision Zero vorgestellt und ihre Bedeutung im Arbeitssschutz beleuchtet.

Film zur Vision Zero (mit Audiodeskription)

Film zur Vision Zero (Englische Fassung)

Die internationale Botschaft: eine Welt ohne schwere oder tödliche Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

Die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) hat beim XXI. Weltkongress für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz ihr Vision-Zero-Konzept vorgestellt. Auf nationaler Ebene wird die Vision einer Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen durch die DGUV mit eigenen Schwerpunkten unterfüttert. Für ihre Branchen arbeitet die BG Verkehr daran, die Vision Zero mit praxisrelevanten Hilfen und je nach Arbeitsumfeld mit spezifischen Präventionszielen auszugestalten.

Kurz gesagt: Die konkrete Umsetzung variiert, aber das Ziel ist immer das Gleiche: Arbeits- und Lebenswelten so gestalten, dass niemand mehr getötet oder schwer verletzt wird oder beruflich bedingt erkrankt.

Artikelaktionen